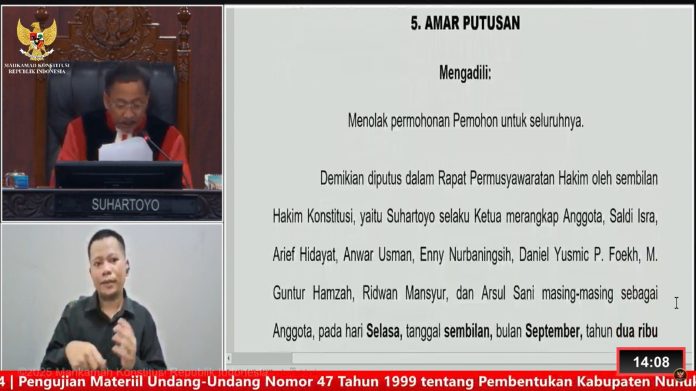

Rabu (17/9/2025) hari ini menjadi akhir perdebatan panjang soal Sidrap. Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi membacakan putusan akhir uji materi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2000. Amar putusannya tegas, permohonan ditolak seluruhnya.

Dengan demikian, status Sidrap secara hukum tetap berada di wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Putusan ini dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pleno terbuka yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Saya sendiri menyaksikannya melalui siaran langsung kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dan di layar juga terlihat para pihak terkait baik dari Kutim maupun Bontang mengikuti jalannya persidangan.

Sidrap yang berada di kawasan perbatasan Bontang–Kutim telah lama hidup dalam ketidakpastian. Lebih dari dua dekade, warga sehari-hari dilayani Bontang untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan administratif lainnya, tetapi tetap tercatat sebagai penduduk Kutim. Kondisi serba tanggung ini menimbulkan kerancuan hingga ke bilik suara Pemilu 2024, ketika sebagian warga Sidrap ikut mencoblos di TPS Bontang meski secara administratif tidak tercatat di sana.

MK sebenarnya pernah memberi ruang penyelesaian melalui putusan sela Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024. Saat itu, Gubernur Kaltim diperintahkan memfasilitasi mediasi antara Bontang dan Kutim dengan supervisi Kemendagri. Tenggat waktunya jelas, tiga bulan sejak putusan sela dibacakan pada 14 Mei 2025, ditambah tujuh hari kerja untuk melaporkan hasil ke MK. Tetapi mediasi itu gagal menghasilkan kesepakatan. Bontang tetap bersikeras memasukkan Sidrap, Kutim menolak melepas, dan Gubernur tidak berhasil mempertemukan keduanya. Karena kebuntuan inilah MK akhirnya mengambil sikap final dengan menolak seluruh permohonan.

Alur pertimbangan MK cukup rinci.

Pertama, lembaga ini menegaskan berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi tidak berwenang menentukan batas wilayah secara teknis. Penarikan garis koordinat di lapangan, menurut MK, adalah ranah administratif dan pembentuk undang-undang.

Kedua, MK mengakui legal standing Pemkot Bontang dan DPRD sah. Pemerintah daerah adalah badan hukum publik yang bisa dirugikan secara konstitusional, sehingga wajar bila kepala daerah mewakili di dalam maupun di luar pengadilan.

Ketiga, dalil pemohon soal penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang dianggap melahirkan norma baru memang diakui bermasalah secara teoritis. Namun MK menilai, keberadaan penjelasan itu tidak serta merta menimbulkan pelanggaran konstitusi.

Keempat, perbedaan lampiran peta dengan fakta lapangan tidak bisa diputuskan oleh MK. Hal ini menjadi urusan pemerintah pusat melalui mekanisme pemetaan resmi dan, bila perlu, revisi undang-undang.

Kelima, MK juga menegaskan kedudukan Permendagri No. 25/2005. Aturan ini hanya berfungsi memperjelas batas melalui koordinat, tetapi tidak bisa melampaui atau mengubah norma dalam undang-undang.

Pertimbangan lain yang tak kalah penting adalah aspek sosiologis. MK mengakui bahwa warga perbatasan sering menanggung beban paling berat ketika pelayanan publik tersendat akibat tarik-menarik administratif. Namun, meski faktor layanan publik penting, ia tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah batas wilayah dalam undang-undang.

Penataan daerah, menurut MK, harus menjamin efektivitas pemerintahan, peningkatan kesejahteraan, dan kepastian pelayanan, tetapi jalurnya tetap lewat revisi norma oleh pembentuk undang-undang.

Keseluruhan pertimbangan itu mengerucut pada satu simpulan: permohonan Pemkot Bontang tidak beralasan menurut hukum. Perbedaan antara norma, penjelasan, dan peta memang nyata, tetapi bukan ranah MK untuk mengoreksinya. Jika ada koreksi, jalurnya hanya satu, yaitu revisi undang-undang oleh DPR bersama pemerintah.

Putusan ini memang pahit bagi Bontang, tetapi membawa kepastian bagi warga Sidrap. Status administratif mereka kini final berada di Kutim, meski keseharian tetap terhubung erat dengan Bontang. Tantangan ke depan bukan lagi soal klaim wilayah, melainkan bagaimana Kutim memastikan warganya di perbatasan mendapatkan pelayanan setara tanpa diskriminasi.

Sidrap memperlihatkan kelemahan negara dalam memberi kepastian hukum di wilayah perbatasan. Selama 22 tahun warga dibiarkan menggantung dalam tarik-menarik kepentingan. Kini MK sudah berbicara. Bola selanjutnya ada di tangan pemerintah pusat dan DPR RI: apakah berani menindaklanjuti lewat revisi undang-undang, atau membiarkan status ini berjalan sebagaimana adanya.

Yang pasti, setelah putusan Rabu (17/9/2025), Sidrap bukan lagi wilayah abu-abu. Ia sudah final berada di Kutim, dan negara tak boleh lagi absen dalam memastikan warganya hidup dengan kepastian hukum. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.